Jamás se arrepintió de sus crímenes y nunca se supo el destino de los millones de dólares que cobró por los secuestros.

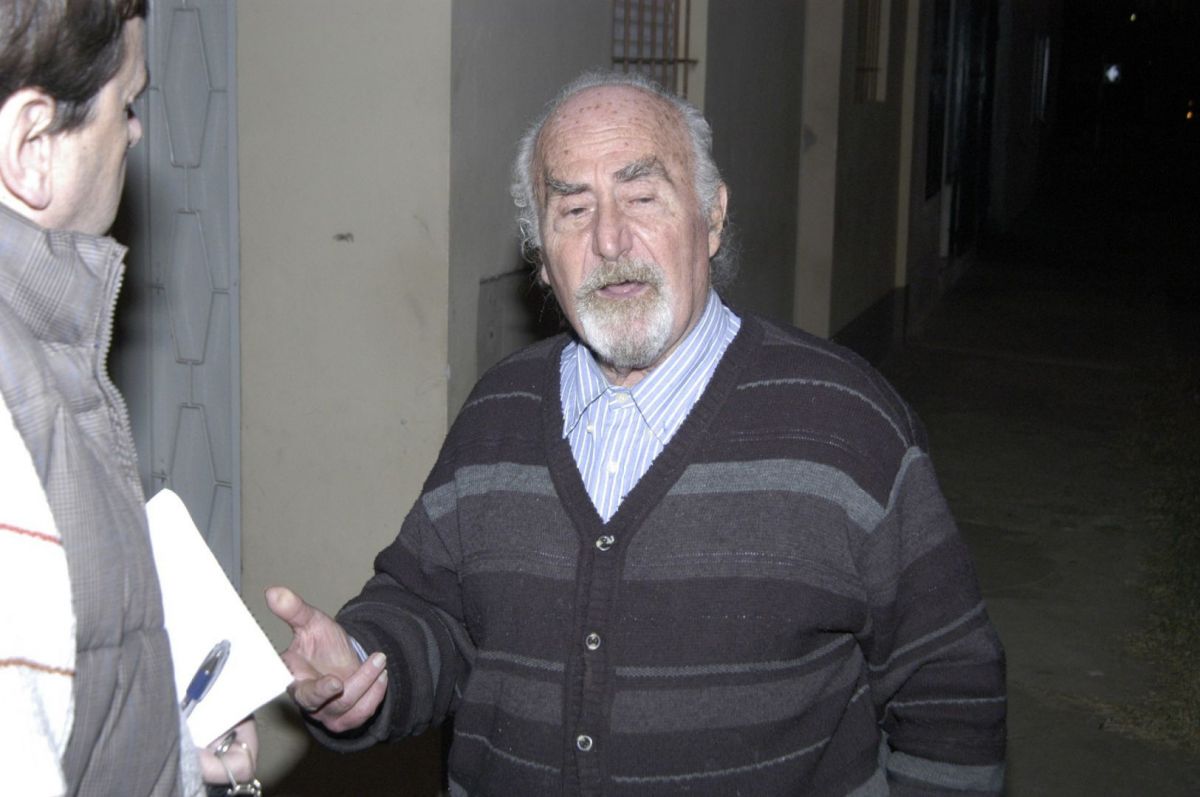

Alguna vez dijo que su deseo era morir teniendo sexo. También dijo que era eterno. Pero el 4 de mayo de 2013, cuando murió a los 84 años por un ACV que tuvo un mes después de que le detectaran un tumor cerebral, Arquímedes Puccio no tuvo a su lado ni siquiera a Graciela, su última novia 45 años menor que él. El único que lo acompañó fue el pastor Eliud Cifuentes, que lo asistió hasta el minuto final en una cama en la ciudad de General Pico, La Pampa.

Pocos días antes de partir, a él le pidió un favor especial. Que llamara por teléfono a las personas de las que se quería despedir. Estaba postrado, sin poder marcar los números, como hacía en los llamados extorsivos a las familias de los secuestrados por él y su banda. La voz que más quería escuchar era la de Epifanía Calvo, su exmujer. Arquímedes quería decirle que la seguía amando. Pero antes de oír su primera palabra, ella cortó la comunicación sin piedad.

Cifuentes, testigo del final del temible secuestrador que lideraba el clan que secuestraba, tenía cautivos en el sótano de su casa de San Isidro luego mataba empresarios, fue testigo de la cosecha amarga de Puccio: “No lo quiso atender nadie. Ni sus últimos amigos”,

La compañía del pastor llegó hasta el último suspiro del secuestrador. Pero después, adiós: no pudo ocuparse de los trámites para enterrarlo. Y tampoco fue al cementerio municipal de General Pico. Nadie reclamó su cuerpo en la morgue. Al cajón lo trasladaron dos sepultureros y dos policías. Una sobrina lejana reclamó sus pertenencias, pero se las negaron: eran unos 50 libros, ropa y papeles, no mucho más. Ella era el contacto con el Servicio Social del Patronato de Liberados, que cada tanto verificaban si Puccio cumplía las reglas impuestas por la Justicia.

El hombre que hizo una fortuna con la industria sin chimeneas, como llamaba a los secuestros post dictadura, murió solo y pobre. ¿Dónde quedó el dinero? Ese era el mayor de sus secretos. Puccio solo recibía los beneficios de una jubilación. Al siniestro Arquímedes, antes lo habían abandonado sus amigos de General Pico y su novia. Graciela, una mujer de un pueblo llamado Trenel, se dedicaba a la limpieza de una comisaría y había aceptado la propuesta de matrimonio que él le hizo.

Puccio era abogado de la mujer y le había resuelto una sucesión y, según él, una situación de violencia de género. Llegaron a vivir en la casa de ella. Cuando le preguntaban si sabían quién era ese hombre, ella sonreía con timidez, como si en realidad no tuviera idea del pasado de Puccio. Pero cuando a él le diagnosticaron un tumor cerebral, ella lo dejó. Sus amigos, entre ellos un bicicletero y un mecánico, también se alejaron.

Sólo se quedó a su lado el pastor. Que lo cuidaba como si fuera su hijo. “Puccio quería recuperarse en Cuba. No podía creer que iba a morirse”, dice Cifuentes. “Para nosotros fue un alivio su muerte. Que no esté más entre nosotros. El perverso asesino que gozaba llamando por teléfono a los familiares cuando ya tenía decidido el destino de muerte de las víctimas terminó sin poder hablar con nadie, ni podía levantar el tubo. Igual la sacó barata. Muy barata”, le dijo entonces Guillermo Manoukián a los medios. Su hermano Ricardo fue asesinado atrozmente por el clan.

A Puccio no lo quería casi nadie. Ni sus compañeros. Tras su muerte, sus ex cómplices Guillermo Fernández Laborda y Roberto Oscar Díaz dijeron que era un miserable y se mostraron arrepentidos por no haberlo matado después del primer secuestro.

Los últimos días de Puccio fueron llamativos: quería dejar testimonio de su agonía, contaba anécdotas sexuales (hablaba de las mujeres que había conocido en el mundo como diplomático) y quiso despedirse, aunque le dieron la espalda. Hoy, sus restos ni siquiera están en una tumba. Fueron trasladados a un osario común. Durante los primeros meses, la tumba fue una especie de atractivo turístico para los visitantes, que solían sacarse fotos con la cruz de madera de fondo que tenía el nombre del secuestrador.

“Él me dijo que nunca había dejado de amar a su esposa de toda la vida y que su sueño era cumplir la libertad condicional para volver a Buenos Aires para estar con ella”, contó el pastor. Cuando estaba bien de salud, Puccio la llamaba y unas pocas veces consiguió hablar con Epifanía. Pero ella no quería saber nada. Quizá por venganza, en una entrevista Puccio dijo que habría que preguntarle a su esposa dónde quedó todo su dinero. No aclaró si era el botín de los secuestros. Lo que más deseaba Puccio no era solo recuperar a su esposa, si no volver a San Isidro, a la casa que había ocupado con su familia y que fue el lugar elegido para los secuestros.

¿Por qué el odio de su exmujer? Para la jueza Romilda Servini de Cubria, era imposible que Epifanía no supiera nada de lo que pasaba en la casa del horror situada en Martín y Omar 544, San Isidro.

La banda de Puccio cayó el 23 de agosto de 1985, en San Isidro. Arquímedes fue detenido con sus cómplices, entre ellos sus hijos Daniel “Maguila” y Alejandro, talentoso wing tres cuartos del CASI, un tradicional equipo de rugby de San Isidro, y ex jugador de Los Pumas.

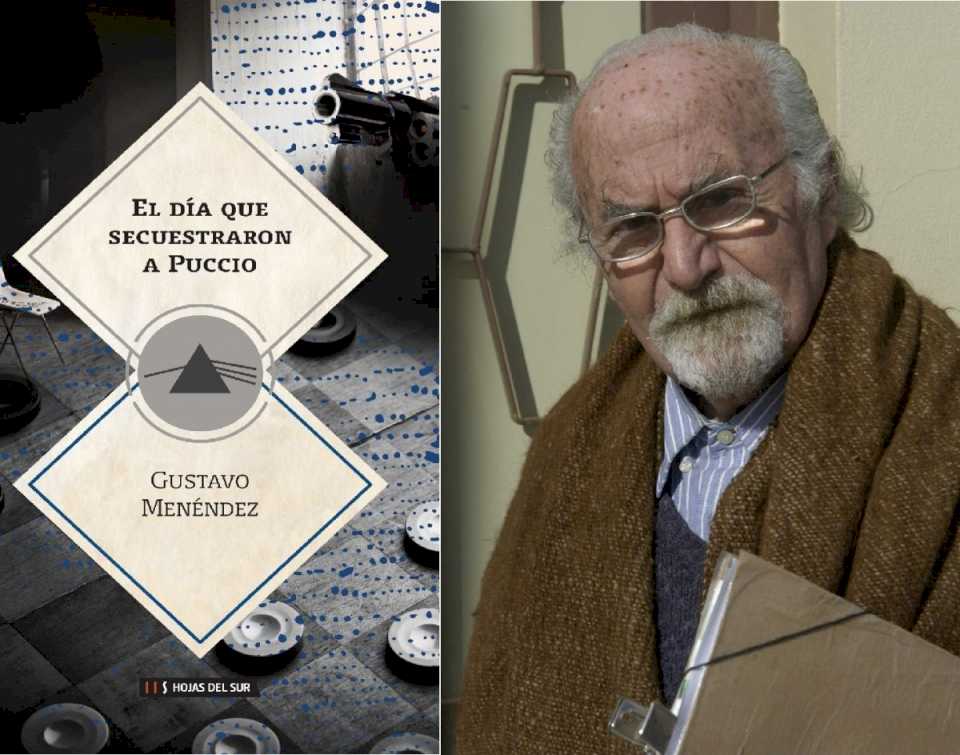

Entre 1982 y 1985, los Puccio habían secuestrado y matado a los empresarios Ricardo Manoukian, Eduardo Aulet y Emilio Naum. Salió en libertad en 2008, el año en que murió su hijo Alejandro de neumonía. Se radicó en La Pampa. Allí vivió cinco años. Ese tiempo quedó retratado en una novela “El día que secuestraron a Puccio”, del periodista, Gustavo Menéndez, obra que fue traducida al italiano y que se presentará este año en las ferias de libros en Italia como una de las novedades de la novela negra.

Puccio nunca confesó sus crímenes ni dónde estaba el dinero de los secuestros. Tampoco mostró arrepentimiento. Llamaba “apropiaciones” a los secuestros. Un día antes de morir, le dijo al pastor que lo cuidaba la frase que le gustaba como epitafio:

–Como dijo un gran emperador romano: dispuse de todo y lo tuve todo. Pero no me sirvió de nada.

Puccio quiso ser entrevistado en sus minutos finales. Como si hubiese sido un emperador. O un rey, aunque fue un conde del mundo oscuro. Nunca asumió ese destino de soledad que suele depararle a los asesinos de su especie. (infobae – redaccion)